グローバルに戦うための日本茶戦略: SDGsの観点から

SDGs(持続可能な開発目標)とは、2016年から2030年までの15年間で達成すべき世界共通の目標です。

これらは2015年9月に国連で開催された持続可能な開発サミットで、国連加盟193ヶ国が合意して採択されました。

『日本茶戦略: SDGsの観点から』の目次

川村翠香園とSDGs

2021年からは、川村翠香園としても、SDGsの理念に共感して、積極的な参画をしていきます。

こう書くと、対外的なポーズとしての建前なのでは、と考える方もいることでしょう。

違います。単なる外面のためにSDGsに沿っていこうと言っているのではありません。

ごく普通の一般企業こそが、この流れに乗ってく必要があると考えます。

2008年にソフトバンクがiPhoneを発売して、もう10年以上経ちました。

新成人達にとってスマホ、とりわけSNSは当たり前の世界になっています。

全世界へアクセスできる情報機器が手元にあるのが当然となりました。

世界の情報が一瞬で手元に入り込んできます。

即時に入る情報を手に、今後の担い手はどのようなことを考えていると思いますか?

若者は、どんな会社で働きたいか

2019年のマイナビ就職意識調査[1]によると、どんな会社で働きたいのか、という問いかけに対して、文系理系を問わず一番は「安定している会社」なのだそうです。

興味深いのは「自分のやりたい仕事ができる会社」という項目が、その順位を一番から二番へと落としていることです。

三位以下では、

「給料の良い会社」

「これから伸びそうな会社」

「勤務制度、住宅など福利厚生の良い会社」

と続きます。

マイナビでは、仕事の内容以上に、希望の勤務地や自分のペースで働ける企業を好む傾向がある、とまとめています。

日本茶業界はどうか

安定して、給料がよく、今後も伸びそうな会社に就職したい!

日本茶業界はその若者の声に応えているでしょうか。

結論から言えば、このままなんとなくの雰囲気の維持では日本茶業界は衰退していく、と言わざるを得ません。

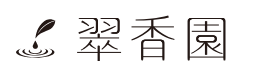

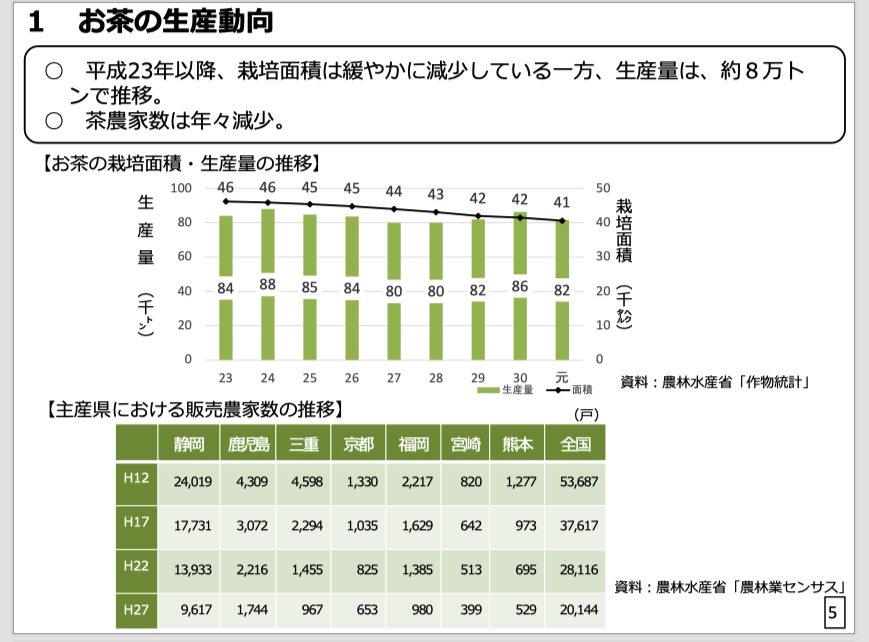

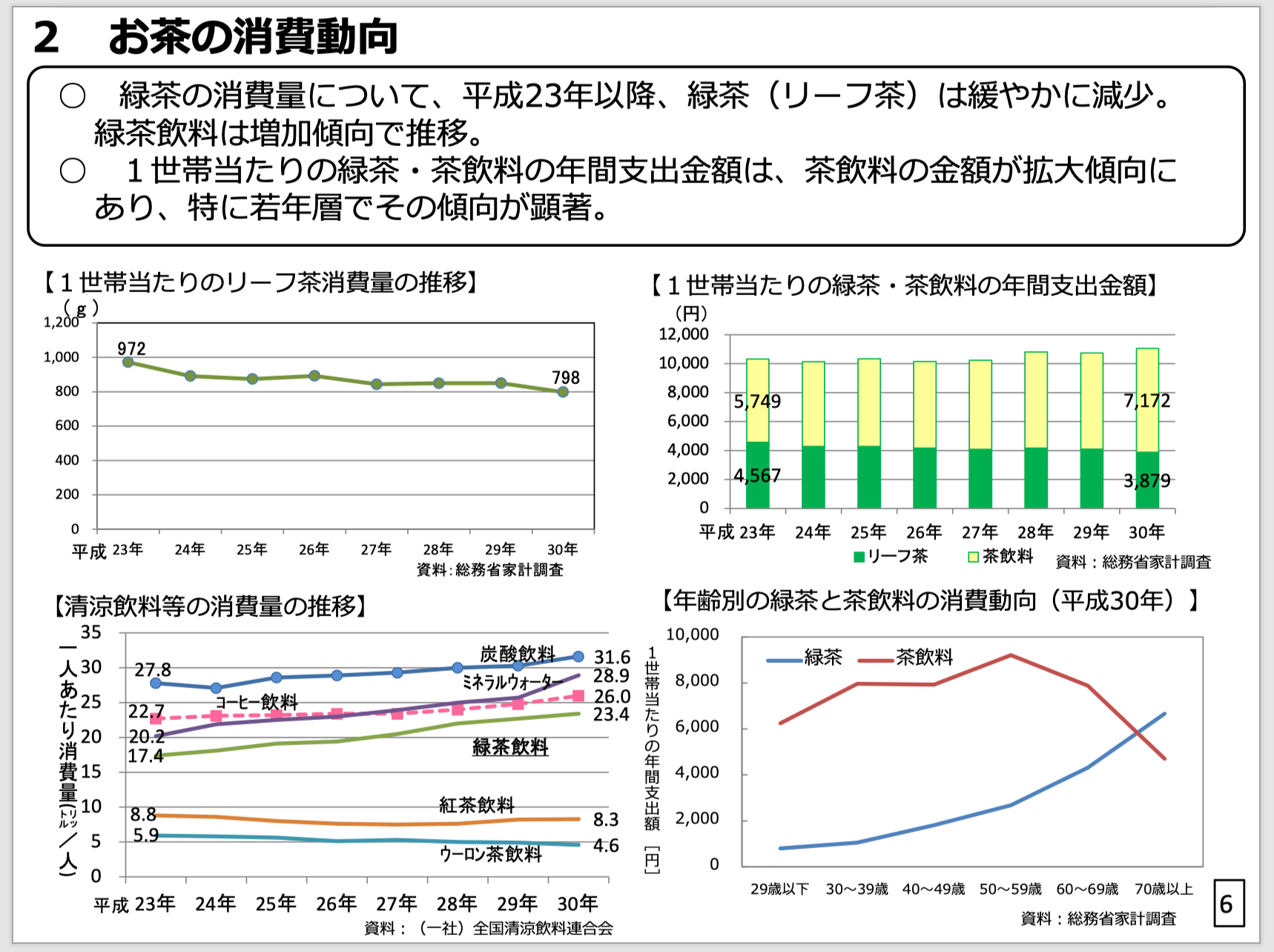

具体的に数字で見ていきましょう。

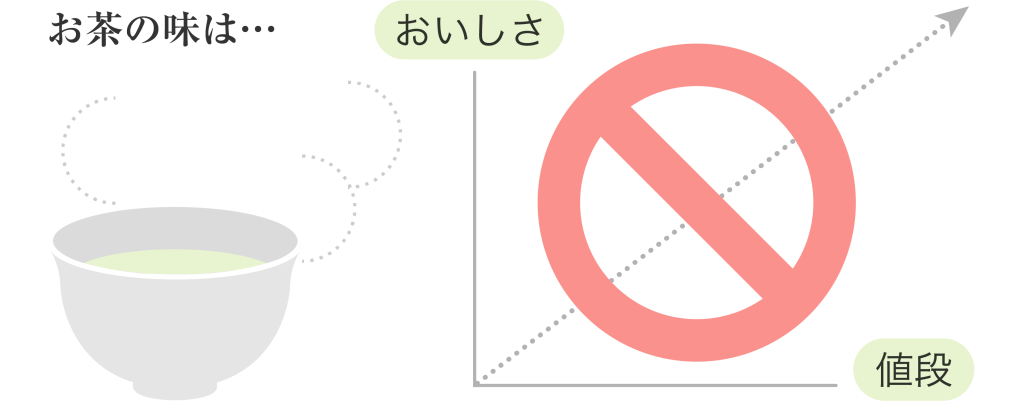

このように日本茶は衰退しており、その中でも特に静岡産の緑茶は窮地に陥っていると言っても過言ではありません。

生産者の高齢化、市場低迷からの収入の減少、それに伴った後継者不足も顕著になっていますし、他産地に比べて中山間地域での栽培面積も多く、機械化が進んでいないのはグラフの通りです。

また、静岡茶の代名詞といえる「やぶきた品種」について。静岡県内の作付面積の90%を超えていて、偏重すぎます。

好みの多様化に合わせて、もっと多品種栽培にするべきではないでしょうか。品種によって早生、中成、晩成と収穫時期が変動するので、季節要因のリスク低減、作業者の効率化、生産量の増加などの経営効率を高める効果があるはずです。

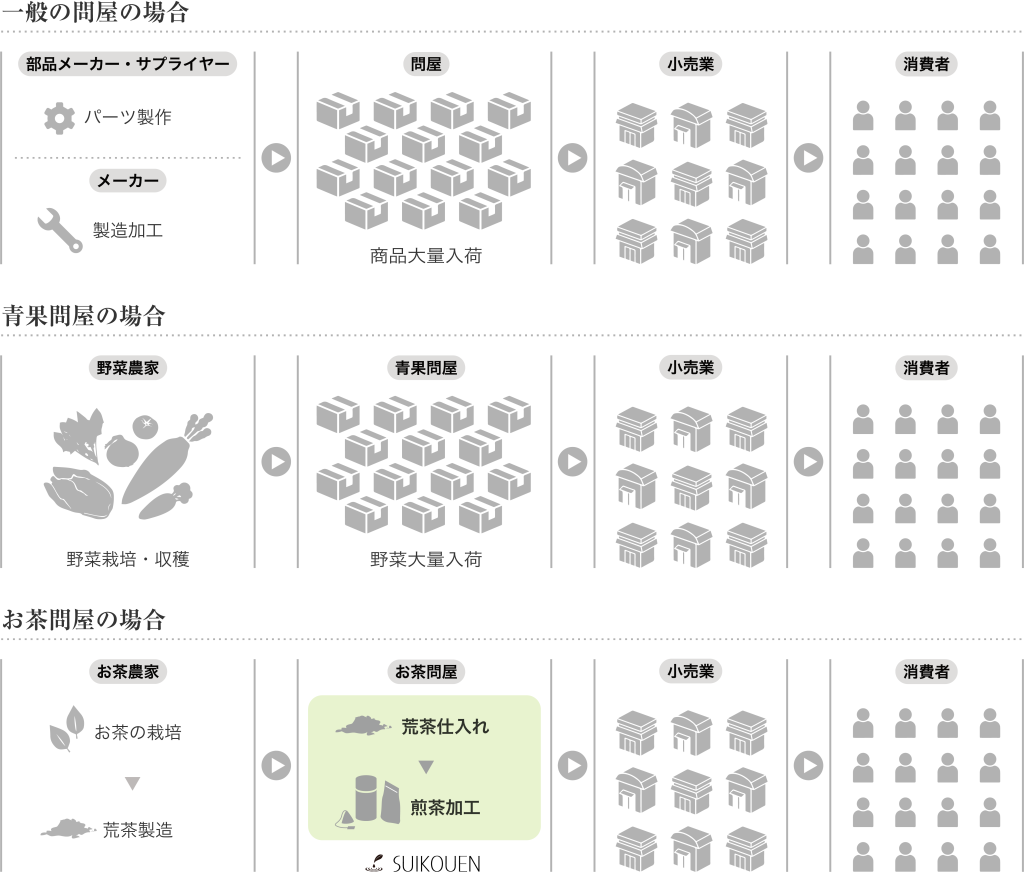

翠香園は単なるお茶の卸というより、橋掛けになりたい

このような日本茶の現状にあって、茶問屋としての翠香園はどのような立場にあるのでしょうか。

というか、どのような立場になりたいのか。

持続性を目差すSDGsの観点から考え直すと、「掛け橋」となりたいのです。

単に生産者が生産したお茶を、消費者にお届けする卸という立場に留まらず、情報や価値を伝える掛け橋となりたい。

例えば、静岡のお茶農家をとってみても、高齢化により農業から離れてしまうケースが多いです。

そうなると体力のある農家だけに茶園が集中し、茶園が広がりすぎると、茶園管理がおろそかになりがちです。

ここで茶園管理とは、単に茶園を集積するだけではなく、より健康的で病害虫に強い茶園作りのことを差します。

静岡には、2013年に世界農業遺産として認定された茶草場(ちゃぐさば)農法があります。

静岡県で特徴的に見られる、農業と生物多様性が両立する農法ですが、このような静岡の農法についても今後最新情報がご提供できればと考えております。

果たして若者は、今後農業に従事して持続的な「安心」は得られるのでしょうか。

お問い合わせ

みなさまからのご質問、お問い合わせをお待ちしています。

- 合わせて読みたい「川村翠香園とSDGs」シリーズ

- 水の話とSDGs

———-

1. 2020年卒学生はどんな会社で働きたい?

「やりたい仕事ができる」よりも…… – ITmedia ビジネスオンライン

2. 茶業及び茶の文化振興に関する基本方針 5ページ

令和2年3月 農林水産省

3. 茶業及び茶の文化振興に関する基本方針 6ページ

令和2年3月 農林水産省

4. 茶業及び茶の文化振興に関する基本方針 7ページ

令和2年3月 農林水産省